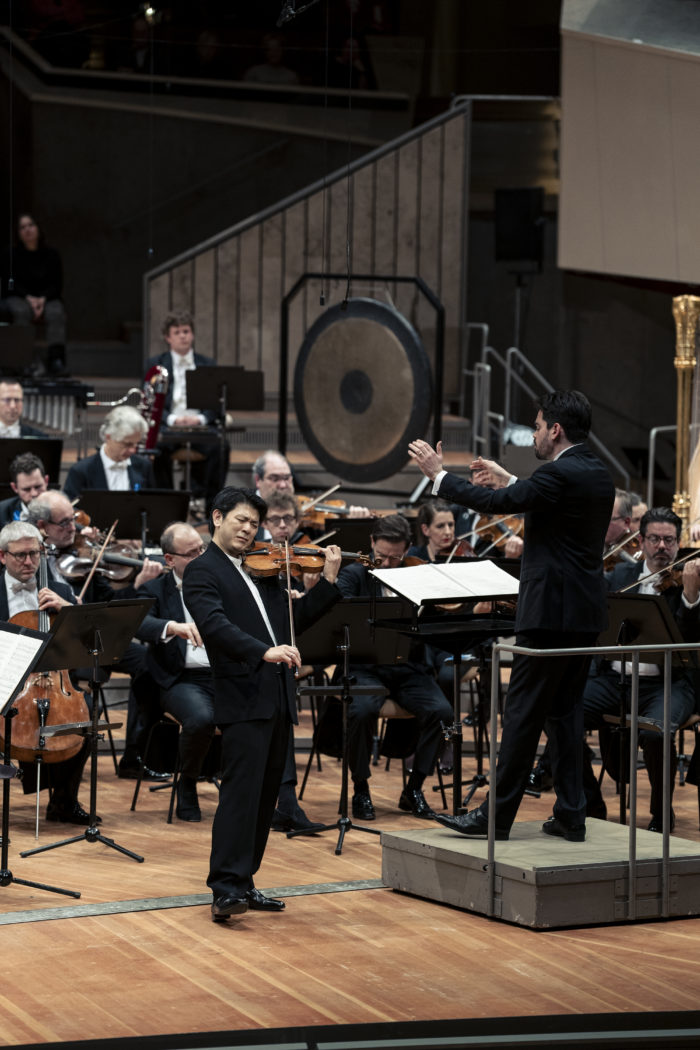

1月24日、ベルリン・フィルハーモニーで開催された演奏会は、卓越した技巧が結晶化する特別な夜となった。演奏はベルリン・フィルハーモニー管弦楽団。指揮を務めたのは、現代を代表する若き巨匠ラハフ・シャニ。公演の核となったのは、ベルリン・フィル第1コンサートマスター樫本大進だ。ショスタコーヴィチのヴァイオリン協奏曲第1番において、樫本は作品が内包する技術的・精神的極限を鮮やかに描き出した。

沈黙から問われる、音楽の美学

冒頭のチャールズ・アイヴズ《答えのない質問》で、シャニはバトンを置いた。最小限の身振りで導かれる弦楽の静止した響き。そこへ遠くから放たれるトランペットの問いは、空間そのものに刻まれるかのようだ。シャニは明確な答えを提示するのではなく、音楽が孕む「不確かさ」を舞台に留める。その姿勢は、この後に続くショスタコーヴィチへと必然の橋を架けていたようだった。

樫本大進 ―― 研ぎ澄まされた技巧が露わにする、魂の独白

Photo:Lena Laine

ショスタコーヴィチ《ヴァイオリン協奏曲第1番》。樫本大進の演奏は、冒頭ノクターンから極度の集中力を湛えていた。低く沈んだ旋律は、抑制されたボウイングと深い音色によって、一音一音に重さを刻み込む。ここで聴かれる技巧は、決して前景化されない。完璧な音程感、息の長いフレージング、微細なダイナミクスの変化は、音楽の内部で静かに結晶化し、不可避の展開を支える構造として機能していた。

続くスケルツォでは一転して、樫本の超絶技巧が前面に現れる。鋭利なスタッカート、瞬時のポジション移動、神経質なリズム処理。狂乱の舞曲は、熱狂ではなく冷徹な精度を伴って爆発する。技巧そのものが音楽の暴力性として立ち上がる瞬間であり、感情過多に陥りがちな同楽章において、極めてショスタコーヴィチ的な緊張感を保っていた。

Photo:Lena Laine

精神的・構造的な頂点となる第3楽章のパッサカリアでは、反復される低音主題の上に、樫本のヴァイオリンが孤独な独白を重ねていく。緊張は段階的に蓄積され、音は次第に研ぎ澄まされていく。長大なカデンツァにおいても、樫本は技巧の誇示に陥らない。複雑な重音、激しい跳躍、意図的に引き延ばされた沈黙。それらは断片ではなく、有機的な連なりとして構築され、音楽が内側から崩れ、再編されていく過程を描き出す。

終楽章の凄まじい加速においても、音程と音色は最後まで揺るがない。ベルリン・フィルのコンサートマスターとして培われた精度と、ソリストとしての胆力が完全に融合した、稀有な演奏だった。

伝統と新風が交錯する「新世界」

Photo:Lena Laine

後半のドヴォルザーク《交響曲第9番「新世界より」》でも、シャニの指揮は際立っていた。大きなジェスチャーに頼らず、身体全体で呼吸を示しながら、オーケストラの自発性を引き出していく。第2楽章ラルゴでは、遠い故郷を思い起こさせる旋律を静かに歌い上げる。その素朴で切実な音色が、弦の柔らかな伴奏に包まれ、会場全体が深い静けさに満たされた。

終楽章に向けてシャニはテンポを巧みに操り、音楽の推進力を保ちながらも決して暴走させない。時に鋭く、時にしなやかにオーケストラを導く指揮ぶりは、ベルリン・フィルの高度なアンサンブル能力を存分に引き出していた。

Photo:Lena Laine

■ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

日時:1月24日(土)

会場:ベルリン・フィルハーモニー(Berliner Philharmonie)、ドイツ

出演:

指揮:ラハフ・シャニ

ヴァイオリン独奏:樫本大進

プログラム:

チャールズ・アイヴズ

《答えのない質問》

ディミトリ・ショスタコーヴィチ、ヴァイオリン協奏曲第1番イ短調 op. 77 (op. 99)

樫本大進(ヴァイオリン)

アントニン・ドヴォルザーク

交響曲第9番ホ短調 op. 95《新世界より》